せいろを使っての蒸し料理はハードルが高いと思っていませんか?

実は、手間がかからず、家事楽にはもってこいのアイテムです!

特に、電気せいろはスイッチを押して放っておけば良いので、時間の有効活用ができます。

今回はそんな電気せいろの魅力をお伝えできたらと思います。

・ほったらかしで調理ができる

・食材を切ってスイッチを押すだけでヘルシーで栄養バランスの良いご飯が完成する

・お手入れが簡単

上記3つが実際に使ってみて、魅力に感じている点です。

私はOcraciというメーカーのオムス(O’MUSU)という電気せいろ蒸し器を愛用しているので、実際どのように使用しているか、オムスの特徴についても合わせてお伝えします。

ほったらかし調理可能な電気せいろ蒸し器とは?

普通のせいろはお鍋にお湯を沸かし、せいろ乗せて蒸しますが、

電気せいろ蒸し器はコンロを使用せず、水を入れた機械本体にせいろを乗せ、スイッチを押して蒸します。

コンロを使用して蒸すか、電気機器で蒸すかという違いになります。

それだけの違いに感じられますが、普通のせいろは蒸気をしっかり発生させる強火が基本のため、せいろが焦げ付くことがあり、常に見ておく必要があります。

普通のせいろが焦げる原因は、いくつか考えられますが、

・鍋からはみ出た炎が直接せいろを熱してしまう

→せいろが小さいと側面が焦げやすいようです。蒸し板を使用する場合も熱せられた蒸し板でせいろが焦げてしまうことがあるようなので、鍋とせいろのサイズ選びは重要なようです。

・鍋の上部(フチ)の温度が上がりすぎてせいろが焦げる

→急激に沸騰させるとせいろと鍋の接地面の鍋フチの温度が上がりすぎることがあります。

鍋のお湯が少ないと鍋全体が高温になりやすく、せいろと鍋の接地面の温度が上がりすぎて焦げの原因となります。

・お湯が少なくなると鍋の底が高温になり、焦がしてしまう。

→蒸気を大量に発生させて蒸すのでたっぷりのお湯が必要です。空焚き注意です。

・使用前にせいろを濡らしていなかった。

→せいろを濡らすことで焦げ付きリスクを減らせます。

電気せいろ蒸し器は焦げ付く心配がないため、上記を気にせずに蒸し料理を楽しむことができます!

普通のせいろと比べた電気せいろ蒸し器のメリット・デメリット

【メリット】

・タイマー付きのためほったらかしで蒸し料理ができる。

・空焚き防止機能付きでせいろが焦げ付く心配がない。

・温度調整機能搭のため幅広いメニューが簡単にできる。(※メーカーによる)

・コンロを占領しないため、蒸している間他の調理が可能。

・驚くほどお手入れがラク。

【デメリット】

・本体はそれなりの大きさがあるため収納スペースが必要。

電気せいろ蒸し器が活躍するシーン

・時間に余裕がなく、他の家事をしながら料理を作りたいとき

・とにかく手軽に済ませたいとき、何も作る気が起きないとき

・あと一品欲しいとき

・簡単にヘルシーで美味しい料理が作りたいとき

どんな料理が作れるか

・切って入れるだけで簡単に野菜や肉のポテンシャルを引き出した蒸し料理が作れる

・塩豚、おこわなど手間のかかりそうな料理が簡単に作れる

・油調理をしないため、脂質を抑えた健康的な料理が作れる

料理のやる気がある時もない時にもどちらにも寄り添ってくれる心強い味方です。

上記の作れる料理に関しては普通のせいろでも同じことが言えるかもしれませんが、電気せいろは普通のせいろのように見ておかなくても大丈夫なため、気持ちと時間に余裕を持って料理に取りかかることができます。

また、温度調節機能のある蒸し器は細かい設定ができるため低温調理などのレパートリーも広がります。

実際に電気せいろ蒸し器 オムスどのように使用しているか

オムスのスペック・使用方法

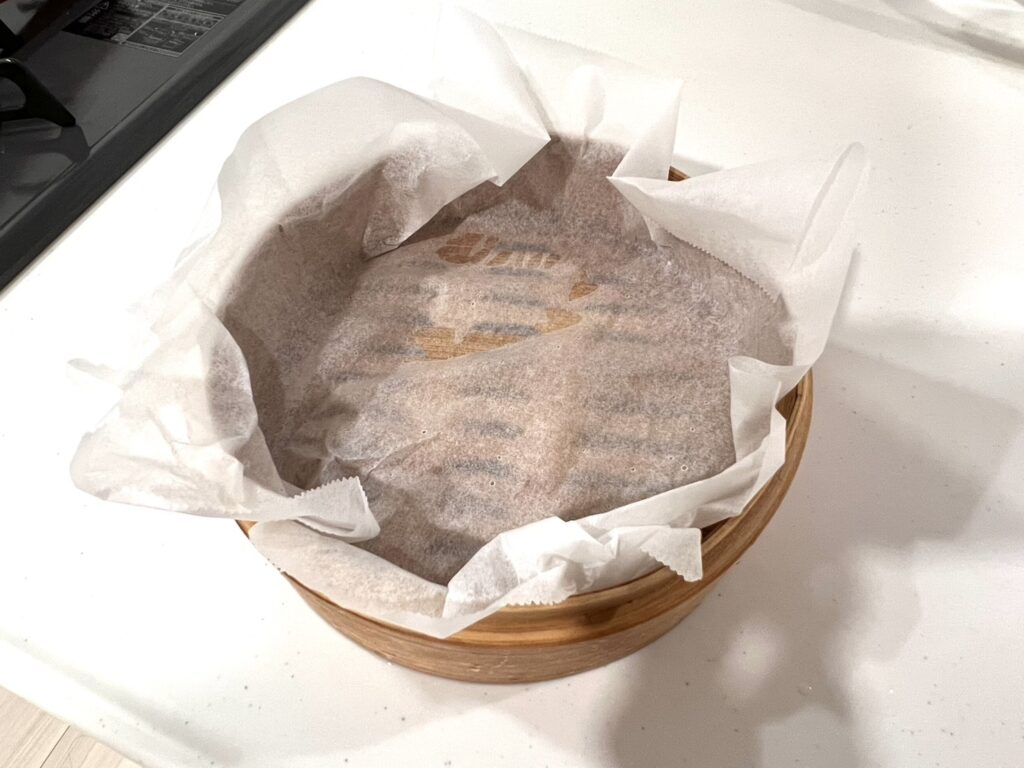

こちらは1年ほど使用しているオムスです。

さりげないこのロゴが可愛かったりします。

このままテーブルに出しても素敵なデザインです。

サイズ感は結構大きいです。

幅は29.5㎝、高さは37㎝(本体高さ15.2㎝)、奥行31.5㎝です。

(※37㎝の高さは付属品のせいろ2つ、フタ、底なしせいろを全て重ねた高さです。)

せいろのサイズは21㎝、せいろの素材は杉です。

本体重量は1.1㎏、せいろ含むと1.7㎏。

コンセント式で本体からコンセントの取り外しが可能です。

2~4人におすすめサイズです。

本体カラーはこちらブラックですが、ホワイトもあります。

一見、これだけ見ると大型犬のエサ入れかなと思ってしまうサイズ感とビジュアルです(笑)

手入れのしやすいとてもシンプルな作りです。

この半透明の円柱型の筒を入れ、直接本体へお水を注ぎます。

この筒が特許出願中の独自構造の「水切り筒」だそうです。

タンク内の水を仕切り、効率よく沸騰させ、蒸気を中心に集め、ムラなく均一に蒸すことが出来るそうです。

「水切り筒」の上に黒色の「トレー」を置きます。

このトレーが脂の多い料理を蒸しても下まで垂れずに受け止めてくれるので本体を洗う手間が省けます。

お手入れ方法は後ほど紹介しますが、せいろは洗わなくても大丈夫なので、実質洗うのは「トレー」のみです!

スイッチを押すと蒸気が3分程度で上がります。

蒸気が上がってきたらせいろを重ねます。

ワット数で蒸気の強さをコントロールすることが可能で、

蒸しモードは1000W、800W、600W

保温モードは300W、200W、100W

の計6段階で調整が可能です。

弱い蒸気は”温野菜”、強い蒸気は”おこわ”など料理によって最適な温度で蒸すことができます。

オムスを使用して調理実践!

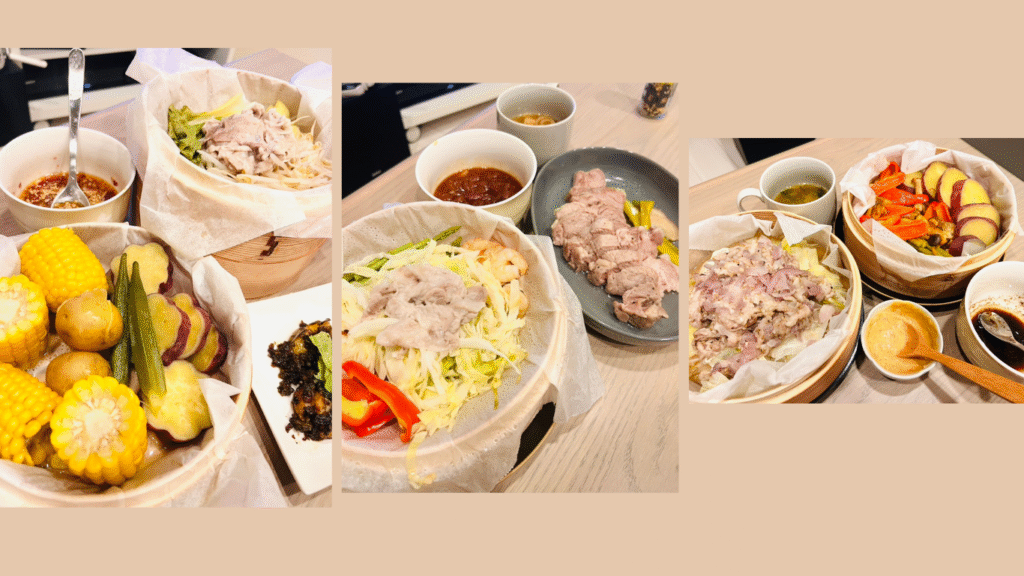

本日は、冷蔵庫にある野菜と豚肉を蒸していきます。

2人分作っていきます。

まず、せいろを水にくぐらせ、全体的に濡らします。これはせいろに匂いが付きにくくなるとのことでやっています。

次にせいろにクッキングシートを敷きます。

クッキングシートを敷くことで汚れや匂い移りからせいろを守ります。

あとは適当に野菜を切って、肉と一緒に乗せるだけです。

本日はキャベツ、ナス、ピーマン、トマト、エリンギ、なめこがあったので切って入れました。

切って乗せるだけでそれなりの見た目になるところがせいろの良いところですよね!

豚肉の下にはキャベツを敷いています。もやしなど敷いても美味しいです。

とても簡単なのにヘルシーで栄養バランスの良いご飯を作ることが出来るので、日々かなり重宝しています。これ一品だけで十分満足できるご飯が出来ます。

また、高さのあるものを蒸したいときは底なしせいろが付属品として付いてくるため重ねて高さのあるものを蒸すことができます。

このように重ねることが可能です。

1000Wで15分ほったらかしで 蒸していきます。

2段以上せいろを重ねる場合は蒸気の通りを意識した方がよく、クッキングシートは立てて、せいろの中に収めた方がまんべんなく蒸せるとのことです。

最大で3段まで重ねて蒸すことができます。

付属品はせいろ2つなので、3段にしたい場合は別売りのせいろを1つ購入する必要があります。

美味しそうに蒸しあがりましたね!

本日は1人1せいろでお皿代わりにせいろから直接食べるスタイルです。

ここで、気を付けることはせいろの下に必ずお皿を敷くというところです!

私は一度直接せいろを直に机に置いてしまい、高温の蒸気でお気に入りのテーブルの天板にヒビが入ってしまいました...

美味しく食べるコツ

蒸すだけだとどうしても味が淡白になりがちなので、味付けにかけるタレをこだわるとより美味しくいただけます!

今回は流行りの麻辣湯(マーラータン)風のタレを作りました。

【麻辣湯風タレ】1人前

《A》

・にんにくすりおろし 小さじ1/2

・しょうがすりおろし 小さじ1/2

・醤油 大さじ1

・豆板醬 小さじ1

・クリームチーズ(kiri) 1つ

・鶏がらスープの素(顆粒) 小さじ1/2

・花椒(粉末) 小さじ1/2

《B》

・酢 大さじ1

・すりごま 大さじ1

・ラー油 お好みの量

《A》を合わせてクリームチーズはちぎって小さくし、電子レンジで30秒~40秒温めてから混ぜ、

クリームチーズを溶かす。完全には溶け切りませんが、ダマになっていても美味しいです。

《B》を合わせて完成。

食材に合う自分好みのタレを研究するのも面白いかと思います。

ネギ塩だれや、マスタードマヨソース、中華だれなどタレのバリエーションは無限です!

つけるタレによって味が変わるので飽きずに食べることができます。

タレを作るのが大変な時は、胡麻ドレッシングやポン酢等をかけるだけでも美味しくいただけます。

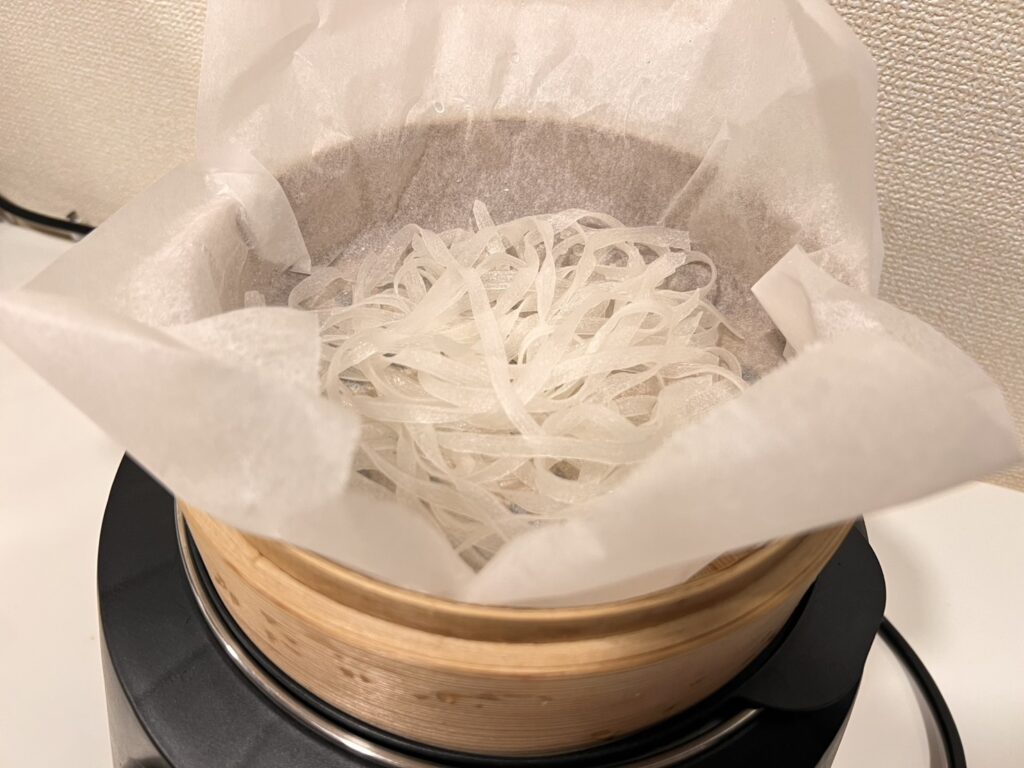

春雨を下に敷いてもマーラータンのようになって美味しいです。

また、あと一品欲しい時にナスなどを蒸すのもおすすめです。

生姜醤油で食べたら最高です。

こちらはW1500で20分蒸しました。

この画像では伝わりづらいですが、信じられないくらいふわっふわでジューシーで食べてびっくする美味しさです!

15分の蒸し時間でも試したことがありますがナスは20分くらい長めに蒸した方がとろとろふわふわで美味しかったです。

きのこやお芋なども美味しいです!

せいろが2段あるので、1度に複数のものを蒸すことができるところも魅力ですね!

驚くほど簡単なお手入れ方法

基本的にはせいろは洗いません!

せいろは常に蒸気殺菌されているため洗う必要がありません。

クッキングシートを取って汚れていなければ、そのまま乾かします。

普段私はお皿代わりにせいろからそのまま食べることが多いですが、お箸でクッキングシートを破かないことと、タレをせいろにこぼさないことを気を付けていれば汚れていません。

お肉などの油汚れが付いた時のみ中性洗剤で優しく洗うことが推奨されています。毎回洗うとせいろの劣化を早めてしまいます。

せいろは木で出来ているため非常にカビやすいです。

干すときは日陰で風通しの良いところで干すことが推奨されています。

とにかくしっかりと乾かす必要があります。

私はレンジフードの整流版にくっつけたマグネットフックに引っ掛けて乾かしています。

せいろはよく使うため干しっぱなしにしていますが、コンロの油で汚れたり、せいろが降ってきて困ったということは今のところありません。

お手入れの手順としては以下の工程となります。

1、せいろを干す

2、トレーを洗う

3、本体の水を捨てる

4、本体、トレー、水切り筒が乾いたら収納する

せいろを洗わなくて良いのがラクですし、細かい部品もないので簡単です。

本体(トレー、水切り筒)はカップボードの下段にしまっています。

このようにまあまあ場所は取りますが、それを差し引いても我が家にはなくてはならない存在です。

電気せいろは色々な使い方が出来ますが、簡単に低脂質で健康的な美味しい料理が作れるので、

“料理作らなきゃ”というプレッシャーを軽くしてくれる相棒になることと思います!

料理のやる気が5%くらいしかない日でもとりあえず切って入れれば料理が完成するという頼もしい相棒です。

電気せいろ蒸し器比較

私はオムスを使用していますが、他にも色々な電気せいろ蒸し器があるので比較して紹介させていただきます。

オムス、むしざんまい、TEGARU=SEIROの3種類の電気せいろ蒸し器の違いを以下にまとめました。

生活にフィットする電気せいろ蒸し器が見つかると幸いです。

電気せいろ蒸し器 比較表

| 商品名 | せいろサイズ・人数目安 | 本体サイズ | 価格目安 | タイマー・操作方式 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| O’MUSU(オムス) | 21cm(2段+底なしせいろ) 2〜4人向け |

約W31.5×D29.5×H15.2cm | ★★☆☆☆(やや高価) | デジタル式(タッチパネル) 1〜90分設定可・残時間表示あり |

・杉製せいろで香りが良い ・油よけトレー付きで本体汚れ防止 ・電源コード取り外し可 ・操作性・デザイン重視派に◎ ・温度調整機能搭載 |

| むしざんまい(Apix) | 約20cm(2段) 1〜2人向け |

約W29×D23.7×H28cm | ★★★★★(最も安価) | アナログ式(つまみ操作) 最大30分 |

・竹せいろで強度に優れる ・手軽でコスパ◎ ・一人暮らしにおすすめ |

| TEGARU=SEIRO(エムケー精工) | 18cm:1〜2人向け 21cm:2〜4人向け(2段+延長輪) |

約W25.4×D27.3×H11.6cm | ★★★★☆(中価格帯) | アナログ式(つまみ操作) 最大60分 |

・杉製せいろで香りが良い ・シンプル操作で扱いやすい |

用途別おすすめ

| タイプ | おすすめ機種 | 理由 |

|---|---|---|

| ひとり暮らし | むしざんまい/TEGARU 18cm | コンパクトで省スペース、価格も控えめ。 |

| 家族向け | O’MUSU/TEGARU 21cm | 2〜4人分をまとめて蒸せるサイズ。 |

| 手入れ重視 | O’MUSU | 油よけトレー+取り外しコードで掃除がしやすい。 |

| 価格重視 | むしざんまい | 1万円以下で導入できるコスパモデル。 |

\【オムス】2~4人向け・お手入れ簡単・高機能なスタイリッシュせいろ/

\【むしざんまい】1~2人向け・手軽にはじめられるコスパ◎せいろ/

\【TEGARU=SEIRO】1~2人向け・18㎝ シンプル操作 機能と価格のバランスの良いせいろ/

\【TEGARU=SEIRO】2~4人向け・21㎝ シンプル操作 機能と価格のバランスの良いせいろ/

\私が使用しているマグネットフックはこちらです/

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2c0745.07c404db.4d2c0746.3069d38a/?me_id=1428688&item_id=10120934&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgravity-2024%2Fcabinet%2F10976341%2F29414768_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d325b9d.d42b1240.4d325b9e.2c789837/?me_id=1270903&item_id=11246032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000523%2F4963027419995_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d3279d1.ccfe3e33.4d3279d2.c655c999/?me_id=1205937&item_id=10040324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-img%2F013%2Fmain-93145.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d3279d1.ccfe3e33.4d3279d2.c655c999/?me_id=1205937&item_id=10042704&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-img%2F014%2Fmain-ql675.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2c1cdf.0d5cdb5b.4d2c1ce0.0e4fb105/?me_id=1398089&item_id=10000134&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicetrade%2Fcabinet%2Fmagnet%2F09223473%2F15.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント